福井経営研究会について

会長方針

2024年度 日創研福井経営研究会会長方針

「福井経営研究会に入っていて、本当に良かった」と会員全員が実感する会になる

1994年に設立された日創研経営研究会は、設立以来、「共に学び共に栄える」という一つの理念のもとに、可能思考研修で学んだ事を忘れる事なく学びを継続し、「自社を良くして社員さんを幸せにしたい、広く社会に貢献したい」という高い志を持って運営されてきました。

その間、「リーマンショック」や「東日本大震災」など多くの危機を乗り越えてきましたが、2020年より世界中に広まった「新型コロナウイルス感染症」による社会的影響は計り知れないものがありました。人と人との接触を大幅に制限するルールは、本来人間が持っている社会的欲求を欠乏させるものであり、その間オンライン・コミュニケーションの急速な普及や社会のデジタル化が加速しました。「10年後にやってくる筈だった世界が急に訪れた」と言われる方もいました。日本においては、2023年5月8日より「新型コロナウイルス感染症」の5類感染症への分類の変更を機会に大きく社会情勢が変化していきました。行政が要請・関与していく仕組みから個人の選択を尊重する仕組みに変わった事により、コロナ前の良かったところを取り戻したいという動きが強くなっています。「新型コロナウイルス感染症」自体が無くなった訳ではありませんので、あまりに無頓着ではいけませんが、日創研福井経営研究会におきましても、コロナ前の栄光を知る諸先輩の意見も大いに参考にしながら、日創研福井経営研究会の良さを取り戻しつつ、テクノロジーの進化と融合させていきたいと考えております。

コロナ禍において企業間の大きな業績格差が生じました。それは業種を問わず起こっており、過去最高の業績を挙げる企業が多く出る半面、多くの企業が、

①人財育成 (後継者育成、幹部育成、社員のレベルアップ)

②収益性の低下 (同質化競争、低付加価値、ビジネスモデルの陳腐化)

③販管費の上昇(人件費上昇、原価高騰、光熱費高、2024年物流問題・・)

④人手不足 (雇用維持、採用活動)

⑤デジタル化の流れについていけない (経営者のITリテラシーの不足、社内のIT人財の不足)

など多くの経営課題に苦しみ、未来への展望を描ききれていません。経営課題を克服するには、社長が学び続け、社長力を向上するしかありません。日創研福井経営研究会は日創研の学びを実践する事で絶えず学習する組織です。お手本となる会員も多く在籍されていますので、是非切磋琢磨して逆境を最大の好機として頂きたいです。

2024年度の田舞徳太郎本部会長の方針は、「具体的に明確に肯定的に『目標』を持つ」 ~どんな条件からでもイエスから始める~になります。私たちの原点は、「可能思考」です。絶えず原点に立ち返る事が必要です。2022年より、「パーパス経営」の重要性が盛んに説かれ、存在意義や目的が重要視されてきました。「目標」は「目的」を定量化したものです。私たちは可能思考に立ち返らなければ、具体的で、明確で、肯定的な目標は立てづらいと思われます。皆で可能思考を追求していきましょう。

2024年度、日創研福井経営研究会会長方針に関して説明いたします。

「福井経営研究会に入っていて、本当に良かった」と会員全員が実感する会になる。

私には「会は会員の為に存在している」という強い信念があり、上記は私にとっての理念です。一言で「会員」と言いましても置かれた状況や考え方はそれぞれ異なっています。その中で、日創研経営研究会設立の精神に常に立ち返りながら理念の追求をして参ります。

新年度にあたり任期2年間においての中期ビジョンを立てました。

①2025年末 会員数65名 (現在49名 純増16名)

②2025年末 会員企業85%黒字(現状76.6%・アンケート回答率90.4%)

③2025年末 正会員率90%(現状83.3%)

- ①コロナ禍において、人との接触が極端に制限される中でオンラインを前提とした会員獲得活動がありましたが、思うような実績は出ませんでした。逆に、段階的緩和策の時期が相当長く続き、会の停滞が続いた時期がありました。2023年より、「入会トライアル制度」が始まり事態は動き出しました。5月からの新型コロナの5類分類変更も後押しとなり、現在会員増強気運が高まっています。新入会員が入ることで間違いなく会は活性化していきますので、2年間で16名純増の65名体制を目指します。

- ②会員企業80%黒字が、長らく日創研経営研究会全体としての目標ですが、福井は常に会員企業の80%以上が黒字を続けてきました。ここにきて100%回答が必達だった筈の業績アンケートが90.4%の回答に留まり、76.6%の黒字となっています。まずは100%回答頂くよう働きかけ、2年間で85%以上の会員企業の黒字化の実現を目指します。

- ③日創研経営研究会は、可能思考研修を終了した方が地元でも長く学び続ける事を目的とした会です。定款変更によってSA終了が入会条件になっていますが、SC、SGAを終了して頂くという正会員化の働きかけはあまりされてきませんでした。2024年度本部会長方針にあります、「具体的に明確に肯定的に『目標』を持つ」事に関して、SGA研修は極めて有効です。SA研修受講のみの新入会員の方が常におられる事を想定して、2年間後には正会員率90%を実現します。(現状83.3%)

以上、3つのビジョンを実現するにあたって3つの年度方針を立てました。

≪年度方針》

1 会の質の向上

2 会員企業の業績向上

3 会員拡大

以下、順を追って説明いたします。

1 会の質の向上

会員拡大は会としての大きな課題ですが、最優先事項は「会の質の向上」だと考えています。コロナ禍において活動が大幅に制限される事で、日創研福井経営研究会が受け継いできた、「会の設立の精神を忠実に守る規律ある会風」が変化してきました。2023年度は1年かけて会風の改善に取り組んできましたが、まだまだ充分ではありません。「会の質の向上」を第一の方針として徹底する事で、会員の皆様が、日創研福井経営研究会に在籍している事に誇りを持てるような会を目指していきます。

※具体的施策

- ① 委員会の活性化 出席率年間80%以上、100%委員会1回実現 (現状75.6%)

学びの時間を多くとるようにする➟委員会方針にて決定

1)近況の報告や経営のアドバイスなど通して関りを深める

経営研究会活動の根幹は委員会活動だと考えております。各委員会において1年間通じて取り組んでいく「学びの仕組み」を設定頂き毎月、共に学ぶ事を通じて、知識向上だけでなく、近況の報告や経営のアドバイスなど会員同士の相互理解も高めて頂きたいです。各委員会は出席率100%の委員会開催を目指して創意工夫するようにお願いいたします。 - ② 例会の開催目的を年間スケジュールで決定し、年間通しての会としての学びを実現する

例会の開催目的を大事にし、目的達成に最適なレクチャラーを依頼し、レクチャラーと共に例会を開催する事で、チームビルディングの形成と、参加会員の経営 学習に貢献する事を目指します。 - ③ 年間2回(2月・8月)会員アンケートを実施

「会の質」を定量化して向上していく為に、年間2回のアンケートを実施致します。回答内容に関しては全て共有し、質問や提案に関しては三役会で協議して完全に返答致します。こちらは2024年~2025年まで計4回開催し、返答内容から「会の質」を定量化して向上させていきます。

担当:総務会員拡大委員会・三役会 - ④年間2回 1月、8月、会員合同の懇談会の開催 (可能思考コンパ)

各会員が会への思いや、経営についての考え方などを好きに語り共有する

会員の皆様が主役の合同懇談会を開催致します。そこで相互理解を深め「会の質の向上」に繋げていきます。

担当:三役会 - ⑤ 公式教材の活用促進

・13の徳目導入率 60% (現状50%)

13の徳目朝礼は、コーチング型朝礼を行う事で、1)考える力 2)伝える力 3)聴く力(傾聴力)4)要約する力 5)感謝する力 を高める事が出来ます。定着化する事で社風も改善されていきます。

担当:リーダーシップ委員会

・「理念と経営共に学ぶ会」開催率 70% (現状60.4%)

雑誌「理念と経営」には多くの経営情報が詰まっています。その雑誌を使って社内勉強会をする事で社員間の価値観の共有や、承認し合う事で自己肯定感を高める事が出来ます。最終的には人財育成に繋がります。

担当:経営理念委員会 - ⑥ 感謝の思いを伝える事で感謝力を磨く (全会員が感謝のメッセージを毎月10枚贈る)

全会員の原点である「可能思考研修」において最も大切なことは、「感謝力を高める事」です。ありがとうカードや葉書など、思いを形に変えて手渡す事で感謝力を高め、周囲にも良い影響を及ぼします。

担当:ありがとう経営実践員会 - ⑦ 本部-全国3大事業への参加促進

全国大会25名、全国経営発表大会25名、特別研修15名

日創研経営研究会の学びは、全国の会員が一堂に集う、「全国大会」、経営研究会の最大の醍醐味と呼ばれている、「全国経営発表大会」、凝縮した本部講師の学びを聴く事で、最新の日創研の学びを得る事が出来る、「特別研修」の「全国三大事業」に参加する事で、より深める事が出来ます。

全国大会担当: リーダーシップ委員会

全国経営発表大会担当: 業績アップ委員会

特別研修担当:経営理念委員会

2 会員企業の業績向上

会員の方が会に在籍していて本当に良かったと実感するには業績が向上していく事が必要です。日創研の学びを実践する事で業績向上を目指します。

※具体的施策

①本部研修の参加促進 本部研修受講率50%(現状29.2%)

1)本人の協力得られれば受講者には、全体メールにて学びの配信を行って頂きます。研修にてどのような気づきを得て、どのようにそれを落としこんでいこうと考えているかを会全体で共有していく事で、学ぶ会風を目指します。 担当:業績アップ委員会

2)理事会メンバーが年間研修受講スケジュールを会内で公表し、長期研修中心に仲間を募集する。 担当:業績アップ委員会

3)日創研福井経営研究会として、オンラインでのワンポイント財務セミナーに参加する。(7月8~9日)(目標:10名) 担当:業績アップ委員会

②「理念と経営」経営者の会、を経営研究会の年間活動の横軸として機能するように組織化を促す(各エリア支部立ち上げ、毎月開催、年間2回合同勉強会)

「理念と経営」経営社の会は日創研経営研究会の友好団体です。2024年度は本部会長方針にて、③「理念と経営」経営者の会との強い連動、を打ち出しています。

1)福井経営研究会会員主催の「理念と経営」経営者の会エリア支部を立ち上げます。 担当:経営理念員会

2)全ての会員の方がいずれかの「理念と経営」経営者の会エリア支部に所属するように登録します。担当:経営理念員会

3)年間2回合同勉強会を開催します。 (リアル1回、オンライン1回)

担当:経営理念員会

⑨本部経営相談員の積極活用(毎月受付け)、

本部経営相談委員会にて、毎月経営相談を受け付け致します。地元では相談しづらい内容でも県外の素晴らしい経営者の方に聴いて頂き、アドバイスを受ける事で改善していく事が出来ます。

担当:事務局長

⑩経営相談勉強会の実施(年間2回)

福井の会員企業を会場にして、そちらの会員企業をケースとしてミニ経営発表とアドバイスの会を開催致します。この勉強会を通して対象企業の方への気づきの促進と、参加会員の経営センスの向上を目指します。

担当:業績アップ委員会、福井所属経営相談員(武澤会員・寺下会員)

④ビジネスSA、SA再受講の促進 (年間受講者数 20名)

1) ビジネスSA、SA再受講の年間受講計画を立てる (1月)

2) 受講予定のない会員の方に、具体的で明確で肯定的な目標を設定してもらう (2月)

3)各三役会メンバーがリーダーになってまとまって受講する (3回)

4)参加者は全体メールにて気づきの発表をする (20名)

担当:三役会

3 会員拡大

会の質の向上を図り、学びを通じて会員企業の業績向上を目指しながら、新入会員の拡大に全力を挙げます。企業経営においても採用活動と人財育成が大事なのと同じく、会の運営においても会員拡大が会の未来を決定づけると言っても過言ではありません。新しい仲間によって会が活性化していきます。

※具体的施策

① 入会トライアル制度の活用 担当:総務会員拡大委員会

1) トライアル生育成計画の立案 (1月)

・トライアル生が期間中にどのようにどのようなスケジュールで学んで頂くか計画する

・1月理事会にて審議➟1月例会にて説明

2) 入会トライアル制度について既存会員の方に対して説明の場を設ける(1月例会にて)

3) トライアル例会の開催 (2月・8月)

・例会前半にて日創研経営研究会に関して、入会トライアル制度に関しての説明を行う。後半にて、2月は経営研究会の良さを改めて既存会員の方にも充分伝える事の出来るレクチャラーによる講演。8月は日創研経営研究会最大の醍醐味である、経営発表のプレ発表大会にオブザーブ参加して頂く。

4)トライアル生育成計画の実行

5)入会オリエンテーションの実施 (6月、11月)

② 特別例会の開催 (11月) 担当:ありがとう経営実践員会

現在の会の課題として、会の良さを広く世間に伝える努力が出来ていない事があります。通常の例会では担当委員会の方の努力で動員も終わっているのが実情です。今年度は本部講師を招き、特別例会を行う事で広く会外の方に日創研の学びを知って頂くように致します。全員会一丸となって大規模イベントを開催し成功させたいと考えております。

1) 特別例会プロジェクトの立ち上げ (5月)

2) 毎月1回 合同ミーティングの開催 (5月~8月)

3) 特別例会事業計画審議 (8月理事会)

4) 基本毎週 合同ミーティングの開催 (9月~11月)

5) チケット販売活動スタート(9月~11月)

③ 公式LINEの定着化 担当:リーダーシップ委員会

・毎月の例会、理念と経営者の会、その他勉強会のご案内

(目標登録者数 200名)

今後益々外部環境は厳しさを増し、中小企業にとっては生き残りをかけた大変な時期を迎えていきます。生き残るためには、学び続ける事で社長力・幹部力を磨き会社を良くしていくしかありません。日創研経営研究会はそのような時代にあって、在籍している会員の皆様にとって最良の組織でありたいと願っております。本年度の3つの方針を徹底する事で、そのような組織に必ずなることができますので2024年度宜しくお願い致します。

2024年度日創研福井経営研究会会長

木村博常

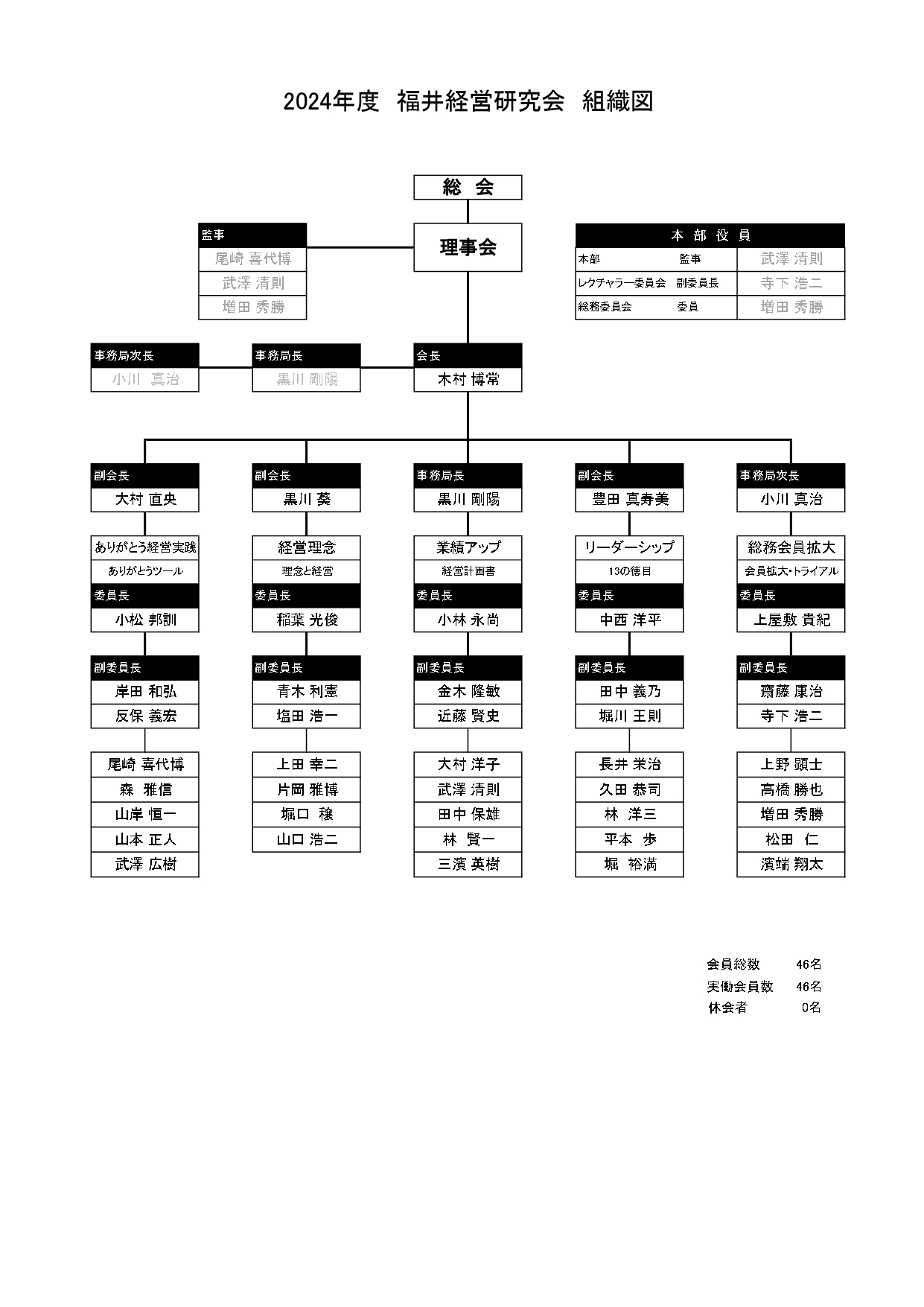

2024年度日創研福井経営研究会組織図